你已经被商家的营销黑科技包围了。

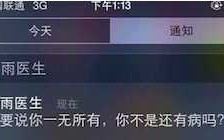

随便一个公众号背后,或许就藏着一个高度精密的营销系统,可以根据客户来源和属性生成“画像”,结合客户阅读与互动行为,自动完成营销动作,并根据效果反馈不断迭代策略逻辑。

数字世界真实地记录你的所有隐秘。昨日和品牌客服的咨询对话,今日在线下展会的交流演示,围绕客户关注、了解、下单、推荐、复购的每个环节,都衍生了大量营销技术(MarTech)产品,挑选并组合它们,已成为当代企业日常。

据弯弓Digital统计,在2019-2021的三年时间里,营销技术(MarTech)也成为了资本眼中的热门赛道,投资事件以近乎翻倍的速度增长。

但在经济遇冷的2022年,市场上也开始出现了另一种声音。近期某头部营销技术供应商被传裁员70%,虽然后续声明为不实信息,是“部分业务优化”与“少部分岗位裁撤”,但这场误会也终究引起了一阵行业思考。

过去所有问题,似乎都可以解释为营销技术萌芽阶段的必要试错,应当被包容与理解。但在经受了一轮资本注入的当下,新玩家是否仍具有创新活力?颇具雏形的头部营销技术供应商能否强者恒强?经历了数年市场教育的企业客户,又是否如预期般日趋成熟?

这已是行业无法回避的,甚至关乎生死的诘问。

同时,在数字技术与人际交流的夹缝中诞生的营销技术,其背后的发展规律,或许也藏着人类社会的终极隐喻。

本文将回顾五个行业迷思:

1. 发育数载,本土普及度依旧不高;

2. 选择太多,技术与认知形成代差;

3. 巨头整合与细分创新的博弈平衡;

4. 产品日渐趋同,如何差异化竞争;

5. 本土商业科学还有没有救?

以下——

01市场认知度低

营销技术在国内发展数年,依旧游离在主流商业媒体之外。

按理来说,它跟「营销」有关,又跟「IT」有关,受众面不是更广吗?

其实对于营销类媒体而言,日常就是报道某个品牌、广告、设计、策划如何深入人心,解释不通定位神功,遇事不决心智玄学。

数字技术?那不是程序猿的事儿吗?

但对于IT类媒体而言,营销技术预算往往被CMO(首席营销官)把持,这些真正买单的人并不关心谁BUG少、系统负荷能力强、功能测评表评分高……

更致命的是,即使偶有主流媒体报道,多数也更关心海外模式,而非本土实践。

尴尬的三不管地带。

营销技术是一门新学科,却缺乏有勇气的研究者。

也因此,市面上常常出现诡异的采购需求,比如一家「数据分析」服务商入场后,发现自己和「小程序」服务商、「营销自动化」服务商一起竞标,大家都猜不透甲方想干嘛。

而甲方内部,其实清楚知道“光靠广告投放活不下去了,要打造客户体验,把流量留下来,长期运营才行”,但却不知道接下来要先做什么、后做什么,对营销数字化转型缺乏概念。

甲方乙方,要如何迈过这道认知关?

02分析能力瘫痪

如果一家餐厅想做外卖,首先要做些什么呢?

可以搭建小程序/APP,把顾客拉到企业微信/社群/公众号里,投放外卖平台/社交平台中基于定位的在线广告……过去十年里,对营销的「探索」发生在各行各业中。

这并不是商家自作多情的举措。打开你的手机,看看那几十款APP,每个APP里又有图文、视频、直播、社区、小程序等交互形式,还有那浩如烟海的关注列表……而曾经,你只需要一个网页收藏夹。

面对线上线下的一团乱麻,各行业、各企业、甚至是每个人,都面临某种程度的分析瘫痪。

也因此,人们越来越讨厌互联网黑话了。

然而换一个角度来看, “黑话”泛滥的原因也不仅仅是企业哗众取宠,很多文案的出发点真的是为了表达准确。

比如要解释“中台”是什么,回答“搭建中台可以打造全链路数字私域赋能业务增长”,在语义表达上确实是高度准确的,但在沟通上则不是——它没有充分考虑一般受众的理解能力。

更直白的解释方法是:

什么是中台?比如微信就是你的中台,连接你在各个地方认识的人,统一管理,并提供多元化的交流方式。

这一点,文案策划们或许要向小说家学习,这群人极善于利用人们的刻板印象,比如要描绘一个能摧毁整座城市的反派时,与其花大篇幅来解释其动机邪恶、破坏力强、外貌狰狞,不如干脆把反派设定为「恶龙」,二字足矣。

相关影片资源迅雷下载推荐

中恒电国际融媒体平台运营管理系统

移动端APP及内容运营管理系统支撑移动端APP的内容生产和运营管理。实现前端内容审核、编排、发布;政务服务内容的审核和发布;用户运营管理工具;客户端运营数据统计和分析。可扩展拍客、融合号等UGC\PUGC内容的生产 ...

APP运营,中恒电国际融媒体平台运营管理系统

表面上看,这或许仅仅是一些简单的内容细节,但考虑到我们几乎跳过了网页+邮箱+信用卡的互联网初级阶段,直接就来到婆娑似锦的移动互联网,这种外部技术与内心认知的代际差异,或许是人类此后永恒的迷思。

03“垄断”与创新的平衡

20多年前,李嘉诚之子李泽楷用500万美元投资了腾讯,拿到20%股票,约一年后以近十倍的价格卖出。

但如果他把这20%股票拿到今天,那么收益,将会超过整个李嘉诚家族的总和。

互联网曾经带来无数财富奇迹。

此时此刻,在中国某个角落,也一定会有跟当年马化腾、张小龙一样优秀的年轻人,但他们已经不可能再复制多一个腾讯了——互联网天然带有强烈的马太效应(Matthew Effect),追逐垄断优势,自此成为无数企业与资本的梦想。

但与互联网高度相关的营销技术产业,却没有体现这一效应。

2018年,Adobe公司以47.5亿美元的价格收购了营销技术供应商Marketo,除此之外,Adobe还收购了一系列公司如Omniture、Day Software、Neolane,与其他巨头展开正面竞争。

按理来说,接下来就没什么中小企业的事儿了。但据Martech Map统计,2018年市场上有6829家营销技术企业,到了2022年,这一数字不减反增为9932家。

他们还通过数据对比发现,在巨头收购、竞争淘汰的「整合」过程中,近两年确实已有972家企业被除名,但同时又出现了2904家新玩家,市场在整合与创新的博弈中逐步长大。

同样的事情也在国内上演。秒针和AdMaster早已合并,今年又再次出手收购RadioBuy,奇点云并购GrowingIO,悠易互通收购linkflow……从中可以发现,多数情况下,并购出发点是「能力整合」。

那么,要把船做大,发挥整合优势,还是审慎扩张,保持灵活创新?

没有绝对答案,每个营销技术供应商都要找到自己的平衡。

这一迷思同样发生在任何行业里。一些零售商基于直播、广告、小程序、内容管理等多元需求,选择采购了数十上百家营销技术产品,拥有高度灵活的优化空间;也有零售商仅和一家涵盖软硬件的营销技术供应商合作,追求有限预算下的整合效率。

如何建立一家企业的“营销技术天平”?

04克隆人之战

如果某一天,你被投入一个角斗场,里面有100位和你一模一样的克隆人,你要如何确保在无数厮杀中活下来?

过去打造一款产品很难。但今天,无论是软件还是口红,创业的成本都非常低廉,国外营销技术巨头HubSpot的创始人曾表示,最初创办HubSpot的成本是数百万美元,但今天只需要一万多美元。

和3年前相比,国内营销技术产品的性价比都有明显抬升,诚然有价格战因素,但不可否认的是单靠「产品」已经很难建立竞争门槛。

除少数以「AI」为竞争核心的高精尖领域,谁能号称拥有独一无二的功能呢?

生产口红可以找成熟的代工厂(OEM),构建软件可以基于开源平台,随着低代码趋势发展,甚至普通人也可以用鼠标“拖拉拽”来创造程序,营销技术供应商们要如何战胜“克隆人”,并可持续地赢下去?

比起思考市场上欠缺什么,不如思考客户想要什么。

这并不是产业在“脱实向虚”,而是在更高层面去理解真实,正如人并不仅仅是血液、蛋白质、神经元的组合体,而是“社会关系的总和”。

未来决定各家营销技术供应商成败的,将是内部能否跨越部门墙,以客户体验为北极星,创造优异的续约率。

「营销」从未如此重要。

05本土商业科学

上述问题或许都有各自解法,但本土商业科学的滞后,则远远超乎个体和企业的能力范畴。

本年度的BrandZ™最具价值全球品牌排行榜上,前100强中有14个中国品牌,来自互联网、物联网、通讯、金融、科技消费,以及本土最伟大的营销端企业服务产品——茅台。

虽然在整体规模上已经高度接近美国,但美国在企业服务与解决方案(如微软、IBM、甲骨文、Salesforce、Adobe、埃森哲)的品牌优势是我们不具备的,除非真把茅台算进这个赛道里……等等,这或许是个不错的想法?

事实上,本土最为流行的商业理论应该是阴阳五行与风水学。没有说传统文化不好的意思,但在完成原始资本积累后,不少老板的思维仍旧停留在血汗工厂时代,比如相信延长员工工作时间就可以增加产出。

前段时间有个魔幻新闻,英国Tik Tok员工抗议中国团队施行“996”并掀起离职潮,谁能想到这样浓眉大眼的老牌资本主义国家,竟然也背叛了职场PUA呢?

尤其在营销领域,伟大的创意、策划、思考、流程(SOP)……从来不体现在PPT的长度上。

人不是工具。

然而,即使本土营销技术依旧道阻且长,但也完全不必悲观。

这不是什么空泛的安慰,本文将以介绍人类第一位赛博格人(cyborg)彼得2.0的死亡作为结尾。

彼得原本是一名机器人科学家,不幸罹患渐冻症后(和霍金相同的稀有病症),不改对科学技术的乐观,在医生反对中,他坚持以自己的身躯为试验品,甚至不惜伤害一些原本健康的器官,用管子连接胃部、结肠和膀胱,打造一个维持生命的外接系统,成为半人半器械的赛博格(cyborg)。

最终,他逆转了医生“活不过6个月”的死亡宣告,并且通过语音合成、面部表情捕捉等技术构建自己的虚拟形象,让人们依旧能看见、听见他的音容笑貌——不仅仅考虑残疾人的生理存在,也要维持人的另一种事实存在。

6月15日,在确诊五年后,彼得·斯科特-摩根(Peter Scott-Morgan)还是平静地离开了人世间。但他那标志性笑容,让人们改变了对残疾的看法,更为医学与人类开创了一条全新道路。

与深重如渊的死亡相比,区区营销技术领域纵有万般疑难,又如何能对科技发展的未来感到悲观?

笑下去,不要浪费每一场危机。

相关影片资源迅雷下载推荐

开发一款APP

一、开发一款APP的流程:1,需求描述阶段在这个阶段,一类神秘的人物出现了,他们便是项目经理(监督),项目经理与客户沟通需求,明确客户的真实意图和项目初衷。因为大多数客户是不懂技术的,此时,项目经理就需要 ...

APP运营,开发一款APP

标签: APP运营 营销「黑科技」崛起 但MarTech行业有5个迷思